Umsetzer / Relais / Repeater / Digipeater

Begriffsdefinition

Ein "Umsetzer" ist ein Einrichtung, welche in der Lage ist, ein empfangenes Funksignal wieder

auszustrahlen. Die ursprüngliche Definition meinte einen Verstärker, welcher aber nicht am Ort des

Senders beheimatet ist. In der analogen Rundfunktechnik wurden Umsetzer genutzt, um die Radioprogramme auch ausserhalb der

Reichweite einer Sendeantenne auf dem Funkhaus verbreiten zu können.

Ein "Umsetzer" ist ein Einrichtung, welche in der Lage ist, ein empfangenes Funksignal wieder

auszustrahlen. Die ursprüngliche Definition meinte einen Verstärker, welcher aber nicht am Ort des

Senders beheimatet ist. In der analogen Rundfunktechnik wurden Umsetzer genutzt, um die Radioprogramme auch ausserhalb der

Reichweite einer Sendeantenne auf dem Funkhaus verbreiten zu können.Das gebräuchliche Wort für einen Sprach-Umsetzer im Bereich des Amateur- und Hobbyfunks war in früheren Tagen Relais. Mit dem stetigen Einzug der englischen Sprache in den heimischen Sprachgebrauch kam in den letzten Jahrzehnten immer mehr die Bezeichnung Repeater auch in der BRD in Mode. Und ein Digipeater bezeichnet einen DIGItalen rePEATER, welcher für den Austausch von Datenübertragung geeignet ist. - Bleiben wir bei uns bei der Bezeichnung Repeater.

Grundsätzlicher Einsatzzweck

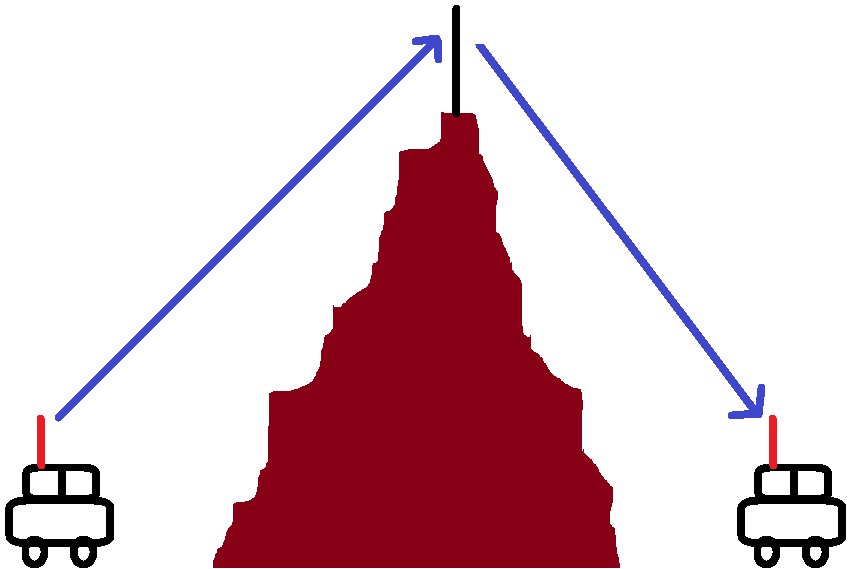

Ein Repeater verfolgt in der Regel den Zweck, die Reichweite einer Funkstation massiv zu erhöhen. Auch ermöglicht ein Repeater es,

aus einem Tal ohne Funkempfang tatsächlich auf UKW Funkkontakte "über den Berg hinüber" zu führen. Daher kommen Repeater

auch vorwiegend im UKW-Bereich zum Einsatz, können aber auch im 10-Meter Amateurfunkband ebenso wie im 11-Meter-CB-Funkband

betrieben werden.

Ein Repeater verfolgt in der Regel den Zweck, die Reichweite einer Funkstation massiv zu erhöhen. Auch ermöglicht ein Repeater es,

aus einem Tal ohne Funkempfang tatsächlich auf UKW Funkkontakte "über den Berg hinüber" zu führen. Daher kommen Repeater

auch vorwiegend im UKW-Bereich zum Einsatz, können aber auch im 10-Meter Amateurfunkband ebenso wie im 11-Meter-CB-Funkband

betrieben werden.Natürlich ist es daher sinnvoll, einen solchen Repeater auf einer Erhebung zu bauen, damit möglichst viele Funkstationen diesen erreichen und die eigene Sendereichweite der Station möglichst groß zu halten. Daher findet sich der höchste Repeater der Bundesrepublik Deutschland auf der Zugspitze - dem höchsten Berg Deutschlands - auch wenn dieser zur Hälfte bereits zur Republik Österreich gehört.

Übrigens: Auch Amateurfunksatelliten im Erdorbit sind nichts anderes als Repeater im klassischen Sinne - nur eben mit viel Technik an Bord.

Simplex-Repeater - oder "Der Papagei"

Wie jeder weiß, sind Papageien dafür bekannt, dass was man ihnen vorsagt, einfach zu wiederholen.

Genau dies tut auch der einfachste Repeater, weswegen man ihn auch Echo-Repeater nennt - oder einfach nur Papagei.

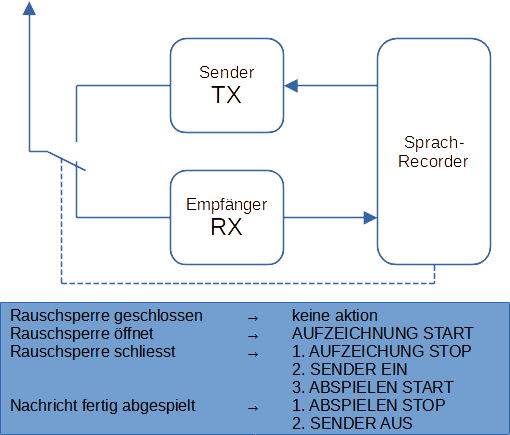

Wie jeder weiß, sind Papageien dafür bekannt, dass was man ihnen vorsagt, einfach zu wiederholen.

Genau dies tut auch der einfachste Repeater, weswegen man ihn auch Echo-Repeater nennt - oder einfach nur Papagei.Das System ist simpel: Ein einzelnes Funkgerät mit einer einzelnen Antenne wird mit einem kleinen Computer ausgestattet. Dieser ermöglicht es, eine Sprachnachricht per Funk aufzuzeichnen und diese sofort nach deren Ende wieder abzuspielen. So können alle eingeschalteten Funkgeräte auf der gleichen Frequenz diese Nachricht auch hören - obwohl der Absender selbst nicht zu hören gewesen war.

Der angeschaltete Computer ist ein simpler digitaler Sprachrecorder, welcher entweder automatisch alles was er aufgenommen hat wieder abspielt - oder eine so gespeicherte Nachricht erst auf Empfang eines Abrufsignales hin wiedergibt (Sprach-Mailbox).

Das ganze kann mit DTMF-Tönen per Funk ferngesteuert werden. Zur Nutzung des Repeaters nur ein ganz simples Handfunkgerät notwendig.

Semi-Duplex-Repeater

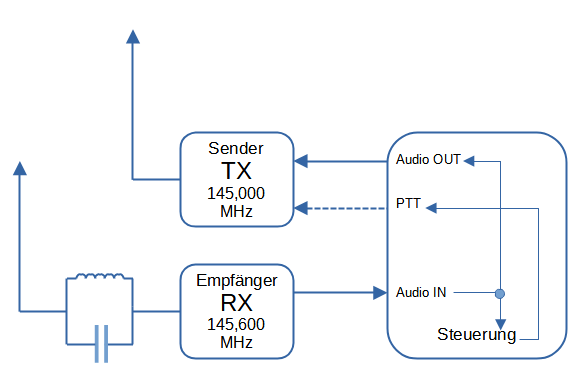

Etwas komplizierter wird es, wenn man erreichen möchte, dass die Sprache, welche der Repeater empfängt,

gleichzeitig ausgesendet wird - also Funkverbindungen in Echtzeit ohne lästiges Warten durchgeführt werden

können. Hier bedarf es etwas mehr Technik: Zwei getrennte Antennen, zwei getrennte Funkgeräte, eine Repeater-Steuerung

sowie ein Filter namens Topfkreis.

Etwas komplizierter wird es, wenn man erreichen möchte, dass die Sprache, welche der Repeater empfängt,

gleichzeitig ausgesendet wird - also Funkverbindungen in Echtzeit ohne lästiges Warten durchgeführt werden

können. Hier bedarf es etwas mehr Technik: Zwei getrennte Antennen, zwei getrennte Funkgeräte, eine Repeater-Steuerung

sowie ein Filter namens Topfkreis.Sender und Empfänger arbeiten auf unterschiedlichen Frequenzen des selben Funkbereiches - nur getrennt von einer sogenannten Shift von z.B. 0,6 MHz. Zwischen Empfangsantenne und Empfänger sorgt der Topfkreis dafür, dass die Sendefrequenz komplett ausgeblendet wird. So erreicht man, dass der eigene Sender den Empfänger des Repeaters nicht beeinflussen kann.

Die Steuerung ist von Station zu Station unterschiedlich und hängt ganz von den Wünschen des Menschen ab, welcher die Station aufbaut. Sie kann z.B. über einen Tonruf von 1750 Hertz oder DTMF-Töne erfolgen. Manche Repeater schalten den Sender auch einfach ein, sobald ein empfangenes Funksignal die Rauschsperre des Empfängers überwindet - ganz ohne Steuerungssignale.

Zur Nutzung des Repeaters muss das Funkgerät in der Lage sein, eine sogenannte Relaisablage zu schalten. Sprich: Es muss auf unterschiedlichen Frequenzen senden und empfangen können.

Full-Duplex-Repeater

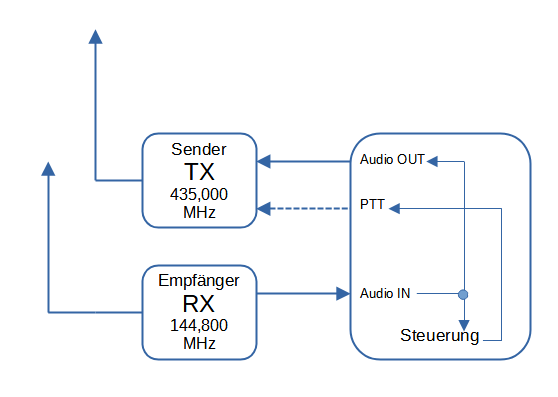

Des Funktionsprinzip bleibt exakt das Gleiche, wie bei einem Semi-Duplex-Repeater - mit EINEM Unterschied: Sende- und Empfangsfrequenz

liegen in unterschiedlichen Frequenzbändern - wie im Bild beispielsweise gewählt. Mit einem Funkgerät, welches ebenfalls auf

den beiden Frequenzbändern gleichzeitig senden und Empfangen kann, kann man sich nun selbst sprechen hören -

und damit eine Funkverbindung wie bei einem Telefonat führen, in dem man seinen Funkpartner "ins Wort" fallen kann.

Des Funktionsprinzip bleibt exakt das Gleiche, wie bei einem Semi-Duplex-Repeater - mit EINEM Unterschied: Sende- und Empfangsfrequenz

liegen in unterschiedlichen Frequenzbändern - wie im Bild beispielsweise gewählt. Mit einem Funkgerät, welches ebenfalls auf

den beiden Frequenzbändern gleichzeitig senden und Empfangen kann, kann man sich nun selbst sprechen hören -

und damit eine Funkverbindung wie bei einem Telefonat führen, in dem man seinen Funkpartner "ins Wort" fallen kann.Die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) betreiben seit Jahrzehnten ein Analog-Funknetz aus Full-Duplex-Repeatern im 4-Meterband (80 MHz). Der große Unterschied zum "Hobby Funk" lag nur darin, dass die Sende- und Empfangsfrequenzen im gleichen Frequenzband liegen - mit 4,6 MHz Abstand zueinander. Dass man hier Funk-Telefon-ähnliche Gespräche führen kann, liegt daran, dass sowohl die Repeater-Station, als auch die Funkgeräte der Nutzer sehr gute eingebaute Filtersysteme haben bzw. hatten.

Der Unterschied liegt also im Funkgerät des Benutzers - und nicht unbedingt im Repeater selbst.

Linear-Transponder

Die zuvor vorgestellten Repeater können immer nur auf einer einzelnen Frequenz senden und auf der gleichen oder eine anderen einzelnen

Frequenz empfangen. Damit sind diese bestens geeignet für Frequenz- oder Digitale Modulationsarten. Aber: Es können zwar viele

Stationen zuhören, aber immer nur eine Station senden. Zudem arbeitet der Repeater quasi immer mit einer festen Sendeleistung - und ist

somit im Endeffekt auch ein Sendeverstärker für schwache Signale.

Die zuvor vorgestellten Repeater können immer nur auf einer einzelnen Frequenz senden und auf der gleichen oder eine anderen einzelnen

Frequenz empfangen. Damit sind diese bestens geeignet für Frequenz- oder Digitale Modulationsarten. Aber: Es können zwar viele

Stationen zuhören, aber immer nur eine Station senden. Zudem arbeitet der Repeater quasi immer mit einer festen Sendeleistung - und ist

somit im Endeffekt auch ein Sendeverstärker für schwache Signale.Repeater in Funksatelliten hingegen sind jedoch sehr gefragt und sollen daher von mehreren Stationen gleichzeitig genutzt werden können. Daher baut man hier Transponder ein. Diese können nicht nur eine einzelne Frequenz verarbeiten - sondern gleich ein ganzes Frequenzspektrum. Z.B. arbeitet der inzwischen in Amateurfunkkreisen sehr bekannte und beliebte Satellit QO-100 unter anderem auf folgenden Frequenzen:

Empfang zwischen 2401,500 und 2409,500 MHz

Sendung zwischen 10491,000 und 104999,000 MHz

Damit können hier auf 8 MHz entweder sehr viele Funkamateure auf einmal ihre Funkkommunikation durchführen - oder wenige Funkamateure mit sehr breitbandigen Signalen - wie z.B. Amateurfunk-Fernsehen! Somit kann ein Transponder mit beliebigen Modultions- und Funkbetriebsarten genutzt werden. Die Leistung, mit welcher das Signal übrigens wieder gegeben wird, ist abhängig, von der Stärke des Empfangssignales beim Satelliten. Das ist die sogenannte Linearität, von welcher der Transponder seinen Namen hat.

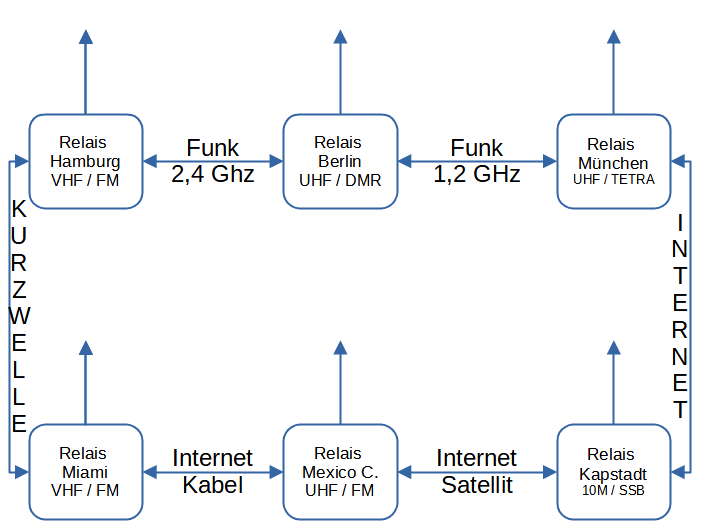

Repeater-Netze

Alle der bisher aufgeführten Repeater-System waren "Einzelstationen" und daher immer nur in einem begrenzten Einzugsbereich

nutzbar - abhängig von Frequenz und der Höhe der Antenne über Grund.

Alle der bisher aufgeführten Repeater-System waren "Einzelstationen" und daher immer nur in einem begrenzten Einzugsbereich

nutzbar - abhängig von Frequenz und der Höhe der Antenne über Grund.Nun wäre es aber wünschenswert, dass man Funkpartner in verschiedenen Regionen - z.B. verschiedenen Staaten - miteinander verbinden kann. Und in diesem Rahmen kam die Idee auf, Funk-Repeater miteinander zu verbinden - also zu vernetzen. Ein Solches Netz erlaubt, dass eine Funkstation aus Hamburg mit einem Funkpartner aus München auf UKW mittels eines kleinen Handfunkgerätes kommunizieren kann - ohne hierfür hunderte Watt Sendeleistung an großen Antennen oder teure Kurzwellenfunkgeräte verwenden zu müssen.

Mit dem Aufkommen des Internets wurden solche Repeater zuerst über das selbige miteinander verbunden - eine Technik, welche auch im Jedermannfunkbereich CB, PMR446 und FreeNet noch gebräuchlich ist. Funkamateure hingegen ersetzten bald die Leitungen des Internets durch eigene Funknetze im Gigahertz-Bereich - und erreichten so eine völlig vom Internet-autarke Repeater-Infrastruktur.

Man kann die Verbindungstechniken zwischen den Repeatern natürlich auch mischen. Hier sind der Phantasie und der Technik keine Grenzen gesetzt. Übrigens: Solche Netze werden seit einigen Jahren im Amateurfunk-Dienst vorwiegend mit digitaler Modulation betrieben. Ein digitales Funknetz hat wesentliche Vorzüge - vor allem in der Kapazität der durchführbaren Funkgespräche.

Einführung

Einführung