Betriebsmöglichkeiten

Wie man im Kapitel Betriebsarten gesehen hat, steht dem Funkamateur eine große Bandbreite an Betriebsmöglichkeiten zur Verfügung. Dies können aber nicht immer und überall eingesetzt werden.

Kurzwelle (bis 30 MHz)

Auf Kurzwelle sind ohne weitere Hilfsmittel, nur mit dem eigenen Sender und der eigenen Antenne Kontakte rund um den Globus möglich. Aber der zur Verfügung stehende Platz (Frequenzen) ist im Vergleich mit UKW relativ schmal und erfordert Betriebsarten, welche platzsparend und störungsarm sind (schmalbandig). Es bieten sich hierzu Tastfunk, Sprechfunk in SSB, Schreibfunk, Datenübertragung sowie SSTV-Bildfunk an. ATV-Videofunk ist absolut nicht geeignet, denn Bandbreiten von 10 MHz sind hierbei normal. Somit hätten im gesamten Kurzwellenbereich gerade mal (theoretisch) drei ATV-Stationen Platz.Im allgemeinen arbeitet man im KW-Bereich nicht mit den unten beschriebenen Umsetzern oder Satelliten. Eine Ausnahme bildet hier das 10 Meter-Band (28 MHz): Hier existieren Umsetzer (Relais) für Frequenz-Modulation. Auch der Zugang zu niedrigfliegenden Amateurfunk-Satelliten ist hier bereits möglich.

UKW (ab 30 MHz)

Auf UKW sind die Ausbreitungsmöglichkeiten für Funkwellen im Vergleich mit der Kurzwelle natürlich stark eingeschränkt. Je höher die Frequenz, desto kürzer sind die (ohne Hilfsmittel) erzielbaren Reichweiten. Jedoch sind noch im 4-Meter- (70 MHz) und 6-Meter-Band (50 MHz) weitreichende europaweite Kontakte möglich. Selbst das 2-Meter-Band (144 MHz) ermöglicht Kontakte unter bestimmten atmosphärischen Bedingungen über weite Distanz (max. 1.000 - 1.500 Kilometer) ohne signalverstärkende Einrichtungen.

Amateurfunk-Umsetzer

Amateurfunk-Umsetzer

(Funk-Relais)

findet man vorwiegend im UKW-Bereich.

Sie wurden primär eingerichtet, um mobilen und portablen Funk-Stationen eine Erhöhung

ihrer Reichweite anzubieten und damit Distanzen zu überbrücken, welche normalerweise durch Hindernisse wie Berge oder hohe Gebäude

beträchtlich verkürzt würden. Je höher nun der Umsetzer steht, desto größer ist die Reichweite,

die bei dem Betrieb über diesen erreicht werden kann. Der höchste Umsetzer Deutschlands steht

auf der Zugspitze auf ca. 2.900 Meter über dem Meeresspiegel.

Amateurfunk-Umsetzer

(Funk-Relais)

findet man vorwiegend im UKW-Bereich.

Sie wurden primär eingerichtet, um mobilen und portablen Funk-Stationen eine Erhöhung

ihrer Reichweite anzubieten und damit Distanzen zu überbrücken, welche normalerweise durch Hindernisse wie Berge oder hohe Gebäude

beträchtlich verkürzt würden. Je höher nun der Umsetzer steht, desto größer ist die Reichweite,

die bei dem Betrieb über diesen erreicht werden kann. Der höchste Umsetzer Deutschlands steht

auf der Zugspitze auf ca. 2.900 Meter über dem Meeresspiegel.

Amateurfunk-Satelliten

Man nehme einen Amateurfunk-Umsetzer, setze ihn in einen kleinen Kasten, schraube ein paar

Düsen daran und schieße diesen mittels einer Rakete in den Weltraum. Dies ist kurz gesagt

die Beschreibung eines Amateurfunk-Satelliten. Man hat damit einen Weg gefunden, einen Umsetzer

noch höher als die höchsten Berge zu bringen.

Man nehme einen Amateurfunk-Umsetzer, setze ihn in einen kleinen Kasten, schraube ein paar

Düsen daran und schieße diesen mittels einer Rakete in den Weltraum. Dies ist kurz gesagt

die Beschreibung eines Amateurfunk-Satelliten. Man hat damit einen Weg gefunden, einen Umsetzer

noch höher als die höchsten Berge zu bringen.Amateurfunk-Satelliten werden von privaten Amateurfunk-Vereinigungen (AMSAT) gebaut und zum Beispiel durch die ESA (European Space Agency) in den Weltraum geschossen. Berühmt geworden ist die OSCAR-Serie (Orbit Satellite Carrying Amateur Radio), von welcher sich bereits Satellit Nummero 100 im Orbit um die Erde befindet.

Da Amateurfunk-Satelliten meist in einer elliptischen Umlaufbahn um die Erde fliegen, also in der Regel nicht geo-stationär sind, ist es Funkamateuren aus aller Welt möglich, diese Umsetzer zu benutzen. Hilfreich sind hierbei Satelliten-Fahrpläne. Denn schliesslich müssen die Antennen auch dem Satelliten ständig nachgeführt werden.

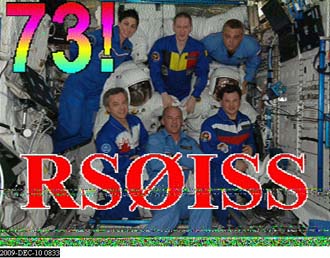

Über die Atmosphäre hinaus

Seit den ersten Flügen des amerikanischen Space-Shuttle sind in regelmäßigen Abständen

Funkamateure an Bord von Weltraumfahrzeugen unterwegs und in Stationen im All als Besatzung stationiert. So auch die

ersten West-Deutschen im All, Dr. Ulf Merbold und Dr. Reinhard Furrer, welche in der

D1-Mission sowohl eine automatische Funkstation betrieben (eine Art Anrufbeantworter am

Funkgerät) als auch Sprechfunk mit Funkamateuren auf der Erde.

Seit den ersten Flügen des amerikanischen Space-Shuttle sind in regelmäßigen Abständen

Funkamateure an Bord von Weltraumfahrzeugen unterwegs und in Stationen im All als Besatzung stationiert. So auch die

ersten West-Deutschen im All, Dr. Ulf Merbold und Dr. Reinhard Furrer, welche in der

D1-Mission sowohl eine automatische Funkstation betrieben (eine Art Anrufbeantworter am

Funkgerät) als auch Sprechfunk mit Funkamateuren auf der Erde.Auf der inzwischen verglühten russischen Raumstation MIR wurde ebenfalls regelmäßig Amateurfunk-Betrieb durchgeführt. Die Internationale Raumstation ISS hat sich in die Geschichte der Weltraumfunkstationen auf Amateurfunkfrequenzen eingereiht und ermöglicht immer wieder direkte Gespräche auf Amateurfunkfrequenzen, welche oft auch medienwirksam inszeniert werden (Schlagzeile: "Schüler funken mit der ISS).

Der Weltraum - die letzte Grenze

Noch höher hinaus geht der EME-Verkehr (Erde-Mond-Erde). Hierbei werden die Antennen direkt auf den Mond ausgerichtet, um diesen als Reflektor für Funksignale zu nutzen - also quasi als Umsetzer. Soweit die entsprechende Ausrüstung vorhanden ist (große Sendeleistung, umfangreiche Antennenanlage) klappt das auch vorzüglich. Bemerkenswert hierbei ist, dass der Mond immerhin in einer Entfernung von ca. 400.000 km um die Erde kreist. Ein Funksignal muss daher knapp 1 Million Kilometer zurücklegen, bevor es vom Sender zum Empfänger gelangt.Die größte Reichweite im Amateurfunk erreichte man jedoch, in dem man eine Sonde, welche zum Planeten Mars flog, mit einem Amateurfunk-Sender ausgerüstet hat. Selbst in einer Entfernung von mehreren Millionen Kilometern konnten deren Signale auf der Erde von Funkamateuren noch aufgefangen werden. Auch bei dem Empfang der Raumsonden Voyager 1 & 2, welche immerhin dabei sind, unser Sonnensystem zu verlassen, sind Funkamateure regelmäßig behilflich.

Möglichkeiten

Möglichkeiten